苏公网安备 32031102000486号

苏公网安备 32031102000486号引子:一场跨越千年的文化对话

2025年4月,徐州市开发区中学金桥校区内,琅琅书声与悠悠古韵交织成独特的文化景观。以“书香为舟探文脉,东坡引路续华章”为主题的第八届校园读书节在此拉开帷幕。与往届不同的是,本届读书节首次与“苏轼在徐州”项目化实践活动深度融合,通过诗词诵读、实地探访、跨学科实践等形式,让千名学子与北宋文豪苏轼展开了一场跨越千年的对话。这场历时八个月的文化盛宴,不仅让沉睡的历史文脉焕发新生,更在青少年心中播下了文化自信的种子。

一、文化讲座:点燃精神共鸣,开启文化之旅

作为江苏省首批传统文化特色学校,徐州市开发区中学深耕“在地化教育(Place-based Education)”多年。2022年起,学校充分挖掘苏轼任徐州知州期间的历史文化资源,构建起“读万卷书”与“行万里路”相融合的育人体系。本届读书节推出的“三阶九课”项目化学习模式,将苏轼在徐州的23个月任职经历转化为生动的跨学科实践课程,形成了传统文化教育的创新范式。

读书节开幕式上,江苏省全民阅读推广人徐巍女士以《徐州风雨砺豪情》为题,为师生带来一场深入浅出的文化讲座。她以苏轼在徐州抗洪治水的真实事迹为主线,结合《九日黄楼作》《浣溪沙·徐门石潭谢雨》等经典诗文,生动诠释了苏轼“与民共存亡”的担当精神、“未雨绸缪”的治水智慧以及“一蓑烟雨任平生”的豁达心境。当大屏幕展示苏轼手执畚锸、亲临抗洪一线的历史画像时,现场响起阵阵惊叹。“以前只知道他是大文豪,现在才发现他更是应急管理的行家!”在互动问答环节,学生们将苏轼的治水智慧提炼为“与民同在的担当”“未雨绸缪的远见”“身先士卒的实干”三重精神密码,历史人物的立体形象在当代少年心中渐次清晰。

经开区图书馆长陈盛文以四个“好”字为盛会点睛:“好活动”——第八届读书节构建书香成长体系;“好热情”——学子们踏歌入场时的青春朝气;“好厉害”——互动环节展现的深厚文化积淀;“好故事”——苏轼在徐州的治水传奇与诗意栖居。

他循着苏轼“回首彭城,清泗与淮通”的诗行,引领少年思考:读书不仅是纸页间的求索,更是用脚步丈量文明根脉的生命修行。

这场沉浸式讲座,将苏轼在徐州的诗文创作、民生工程与当代价值巧妙串联。当《定风波·莫听穿林打叶声》的吟诵声在创智馆穹顶下回响,千年文脉完成了青春化的转译。

二、从课本到生活:立体化实践,深化文化理解

徐州市开发区中学精心设计的“寻踪-思齐-探秘”三阶课程体系,实现了传统文化教育的梯次推进,让苏轼精神从书本走向生活,从历史照进现实。

第一阶段:寻踪·在书页间触摸历史温度

2024年国庆期间,学校启动“寻路东坡——苏轼在徐州”项目化实践活动第一期。千余名学生走进云龙山、燕子楼、黄楼遗址等与苏轼息息相关的文化地标,通过“寻章摘句”“游览胜地”“遣词造句”三大任务,深度挖掘历史与现实的联结。

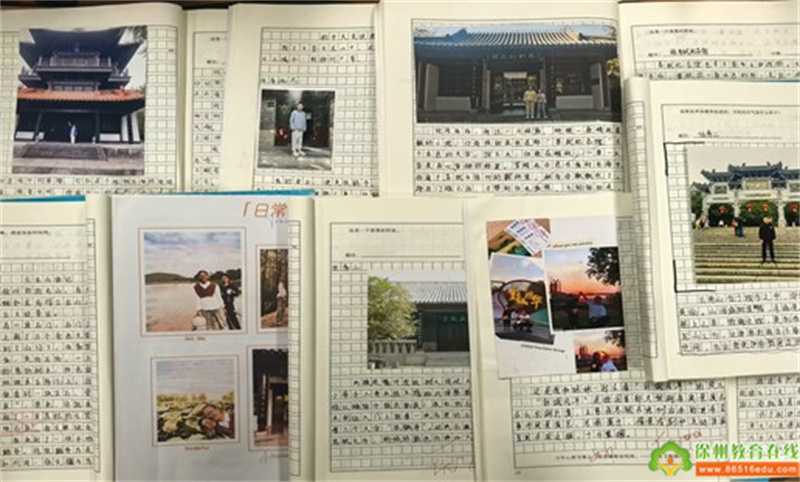

在“寻章摘句”环节,学生们通过图书馆、线上资源系统搜集苏轼在徐州的生平事迹与诗文作品,整理出详实的《苏轼徐州诗文年表》,并制作成图文并茂的手账本。一名学生在笔记中写道:“苏轼在徐州创作《放鹤亭记》,倡导‘放鹤招鹤’的生态理念,原来九百年前他就懂得人与自然和谐共生。”

“游览胜地”任务中,学生们用镜头记录景点风貌,为每张照片配以历史背景与个人感悟。拍摄云龙湖堤坝的学生组在作品中写道:“苏轼当年用‘竹笼装石’法筑堤,这种因地制宜的智慧,至今仍在水利工程中焕发光彩。”

活动结束后,优秀作品通过教师评选与学生互评相结合的方式进行展示,获奖学生在校级升旗仪式上获得荣誉证书,其作品被汇编成《苏轼在徐州》学生手稿集,成为后续活动的重要参考资料。

第二阶段“思齐·在行走中解码精神密码”

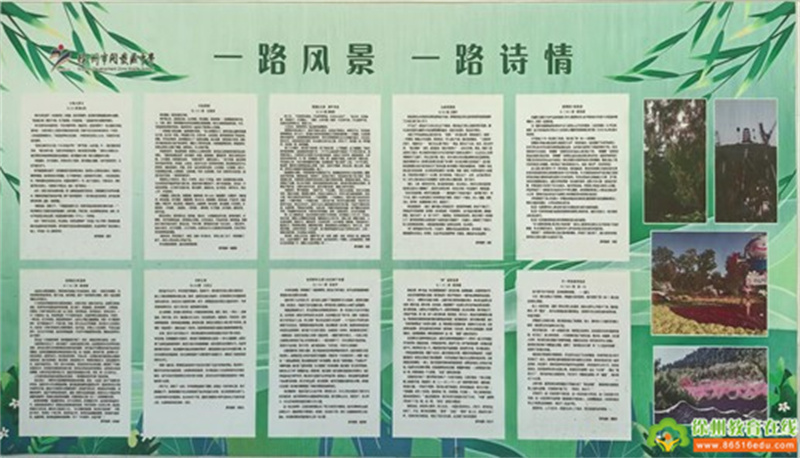

项目二期聚焦苏轼“实用理性”精神,39名学生组成放鹤亭组、黄楼组、燕子楼组,每组下设路线规划、文化挖掘、实践记录等细分小组。活动以“设计徐州文化之旅”为核心任务,要求学生完成一份兼具实用价值与文化深度的旅游手册。

• 路线规划:学生通过实地考察与地图分析,设计绿色出行路线,涵盖公交、地铁、骑行等多种方式。一名学生在手册中写道:“我们特意标注了无障碍通道,让每位游客都能轻松感受苏轼文化。”

• 文化挖掘:学生深入探访徐州小吃、传统手工艺,撰写《苏轼与徐州饮食文化》《宋代建筑智慧在当代的延续》等专题报告。一名学生发现:“苏轼在徐州推广的‘东坡肉’,其实与徐州本地的‘沛公狗肉’有渊源。”

• 实践记录:学生通过摄影、采访、手绘地图等形式,记录探访过程。一组学生在黄楼遗址前采访当地老人,收集到“苏轼曾在此设宴款待百姓”的民间故事,为手册增添了生动细节。

最终,各组提交的旅游手册图文并茂,正面呈现路线与景点,背面包含美食攻略、文化解析与互动问答,成为游客了解徐州苏轼文化的实用指南。

第三阶段“探秘·在创想中唤醒文化新生”

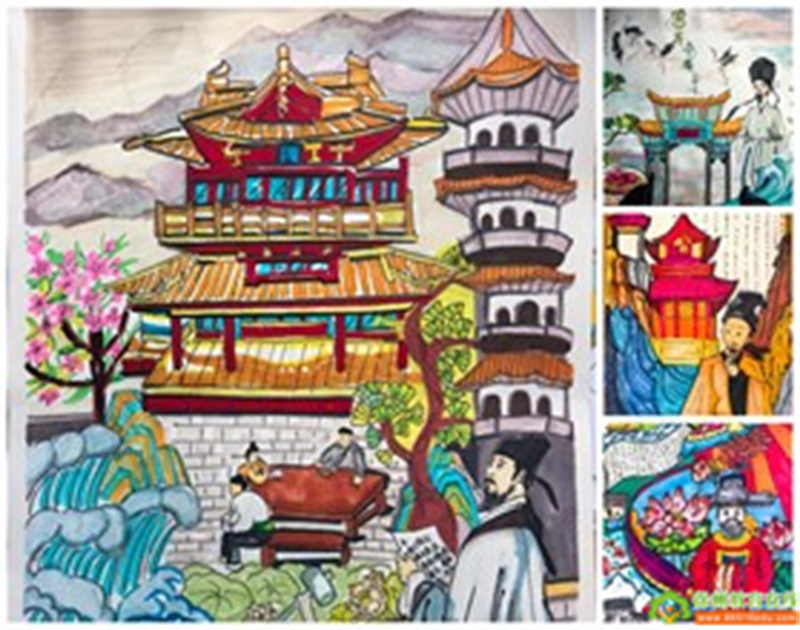

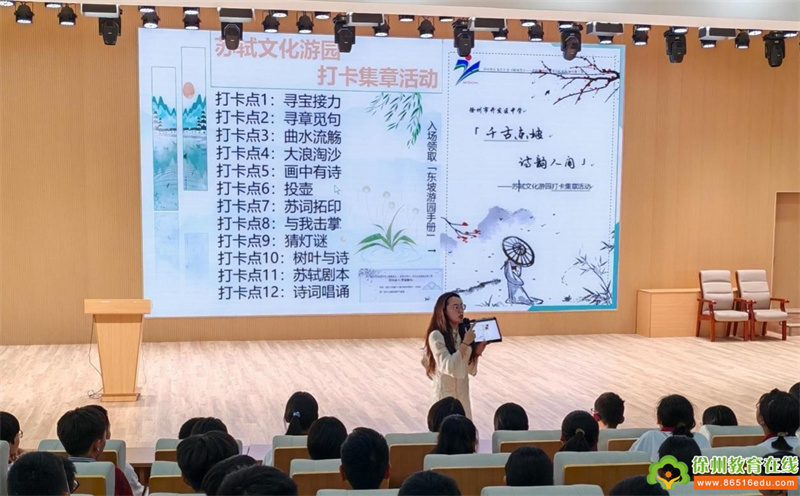

项目三期以“集章打卡”为形式,将苏轼诗词与徐州地域文化巧妙结合,打造沉浸式文化体验。学生们通过“寻宝接力”“曲水流觞”“画中有诗”“心灵对话”等环节,在趣味互动中深化对经典的理解。

在“寻宝接力”中,学生们在校园各处寻找隐藏的苏轼诗词碎片,集齐后需完整背诵经典名句;“曲水流觞”环节还原古人雅集,同学们围绕“春、月、酒”等主题展开飞花令对决;“画中有诗”则考验艺术素养,参与者需根据名画局部猜测对应的苏轼诗句。

活动现场还设置了树叶拼贴诗、投壶等传统游戏,让参与者在动手实践中感受古典文化的雅趣。正如活动负责人闻婧娴老师和胡庆老师所畅想:“这不是简单的游戏,而是让诗文从纸面跃入生活的教育创新。”

作为校园读书节的重要环节,本次活动将苏轼诗词与徐州地域文化相结合,让同学们在游戏中亲近经典,在实践中深化对文学的理解。通过亲身体验苏轼“一蓑烟雨任平生”的豁达与“腹有诗书气自华”的才情,不仅能提升文化素养,更能在团队协作中培养沟通能力与创新思维,让阅读从书本走向生活,让知识在行动中生根发芽。

三、教育本质的深度回归:文化基因的唤醒

活动最后,徐州市开发区中学苗刚校长总结道:“真正的读书,既要‘发奋识遍天下字’,更要‘致君尧舜知无术’。这场持续三个月的文化实践,不仅是活动,更是一场教育哲学的深刻变革。”

当学生们手持“东坡游园手册”走过微缩版苏堤景观,当他们在燕子楼遗址吟诵“明月如霜,好风如水”,教育的真谛在此显现——不是知识的单向灌输,而是在文化基因的唤醒中,让每个生命找到“何妨吟啸且徐行”的成长姿态。

一名学生在《读书人生》中写道:“我曾以为苏轼是课本里的古人,现在他成了我的精神导师。他的豁达、实干与热爱生活,正是我需要的‘成长密码’。”这正是学校传统文化教育的成功之处,它将抽象的文化理念转化为具体的实践活动,让学生在体验中感悟,在感悟中成长。

四、未来教育的星辰大海:文化传承的火种

从抗洪筑堤的实干精神,到“人间有味是清欢”的生活美学,苏轼在徐州留下的不仅是诗文与功绩,更是一种“于无常处见永恒”的文化密码。徐州市开发区中学以读书节为舟,以项目化学习为桨,载着少年驶向中华文脉的深处。在这里,每个孩子都是文化传承的火种,在书页间积蓄力量,在行走中磨砺品格,终将让东坡精神绽放出跨越千年的时代光芒。

云龙湖的碧波倒映着千年文脉,校园里的琅琅书声应和着历史回响。当学生们在“心灵对话墙”写下“考试失利时,想起‘回首向来萧瑟处’的豁达”,当他们在项目日志中记录“终于理解‘致君尧舜知无术’的担当”,教育的诗意便在这片古老的土地上悄然生长。徐州市开发区中学的创新实践昭示着:传统文化不是博物馆里的陈列品,而是滋养生命的源头活水,在代代传承中焕发永恒的生命力。这不仅是一次成功的读书节活动,更是一次对传统文化教育模式的成功探索,为其他学校提供了宝贵的经验和借鉴。

结语:从陈列品到源头活水

这场始于书页的文化苦旅,最终在少年心田植下自信的种子。而苏轼在徐州留下的文化密码,也正通过青春的眼睛被重新破译。当琅琅书声应和着历史回响,教育的诗意在这片古老土地上悄然生长,见证着传统文化从陈列品到源头活水的华丽蜕变。

徐州市开发区中学通过创新实践传统文化教育,不仅让学生们在活动中感受到苏轼文化的魅力,更在潜移默化中培养了他们的文化自信和家国情怀。这种以文化为纽带的教育模式,不仅丰富了学生的知识储备,更塑造了他们的精神品格。

未来,学校将继续深化传统文化教育,让更多的学生在文化的熏陶中成长为有理想、有担当的新时代青年。

更多内容加载中...

更多内容加载中...